返回上一頁

新闻

校友之声

校友故事|从工业设计到AI表达,一位跨界创造者的探索之路

校友之声

2025 年 08 月 07 日

11 : 48

上海初夏的午后,视频另一端的薇薇穿着一件宽松的黑色T恤,坐在阳光明媚的房间里。她看上去很轻松,像是刚刚从一段深夜工作中抽身出来,还带着点思考的余温。

我们进行了一次远程采访,屏幕里的她很健谈,节奏自如,没有一点架子。语气里经常带着玩笑和反问,"那个教授就这么平静地发飙了""那个时候我也没有方向""那个真的很酷",让原本严肃的采访听起来像朋友闲聊。

她没有试图把自己的探索旅程讲成某种线性故事,反而更愿意拆开一段段过程来回看,像是在追问自己"当时为什么会这样选"。

回顾自己的创业生涯,她聊得最多的,不是融资或用户增长,而是"表达这件事怎么能更直觉、更人性"。

2014年从上海耀中毕业后,薇薇去了旧金山艺术大学。她原本学的是工业设计,一年下来,觉得每天磨模型的日子实在太无聊,赶紧又申请转专业到交互设计。

大学期间,她在咨询公司实习、去全球顶尖的孵化器Dynamicland做实验室助理,也尝试用设计方法解决一些非物理产品的问题,从而一步步走向更复杂的设计语境。

2020年,薇薇推出的AI视频软件Tonic一经上线便惊艳众人。短短一个月播放量就突破百万,用户平均分享率超过83%。如今,她又全身心投入到图片渲染工具Lentil的研发中,这款备受期待的产品也即将与大众见面。

她是典型的夜猫子型创造者,晚上头脑风暴、改PPT、查论文,白天则用来睡觉恢复精力。工作之外,她喜欢攀岩,在挑战身体极限的同时,也是一种高效的放松。

以下,是薇薇的讲述。

🎨

从画崩人像开始

我记得小时候别人问我"长大了想干嘛",我当时的理解就是,我想做设计。脑子里总是冒出一些问题,比如这张桌子为什么这么难用?要怎么改才舒服?这个易拉罐为什么这么不卫生?能不能换种结构?那时候的这些直觉让我觉得,设计好像就是解决这些烦人的小事。

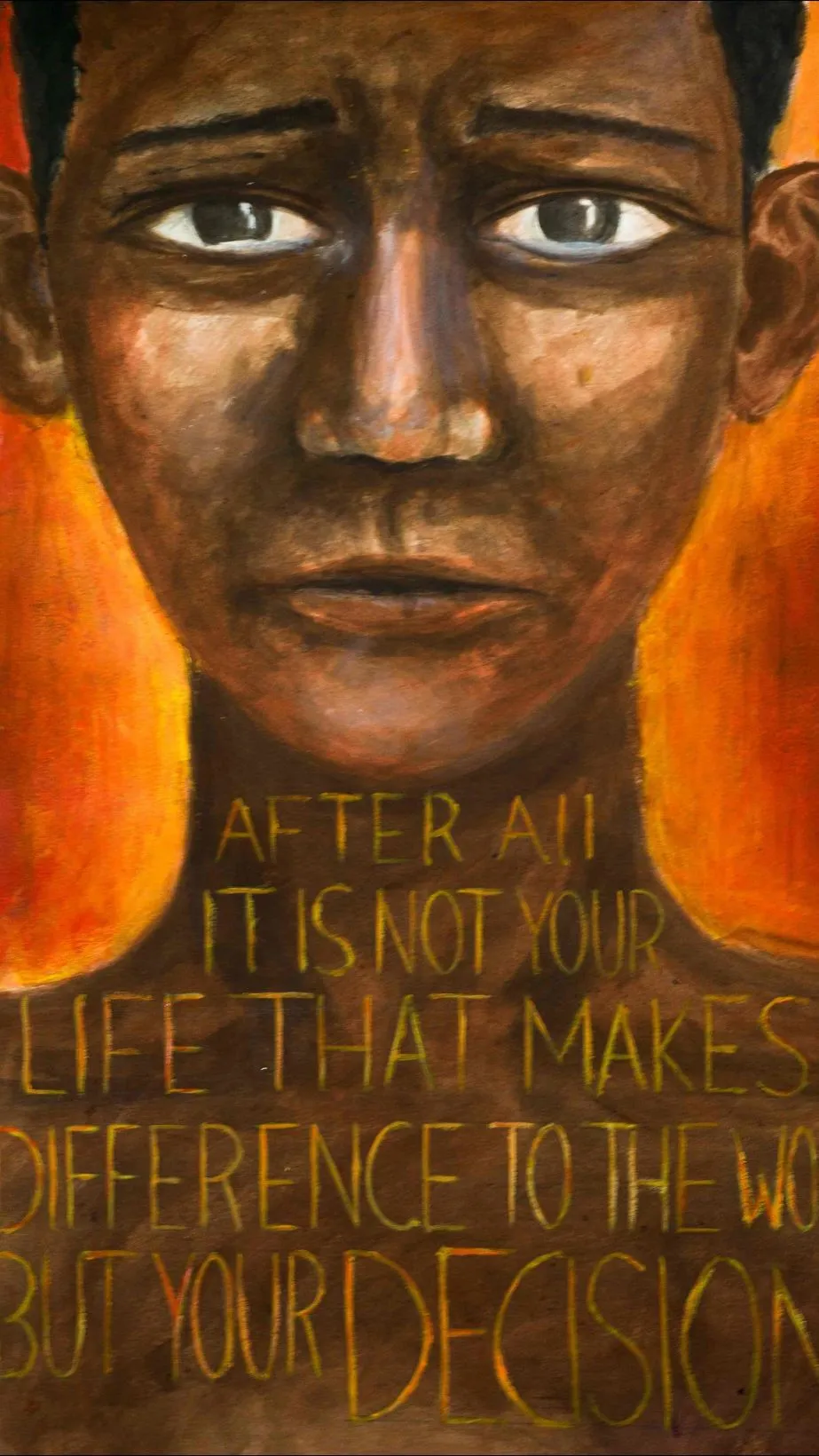

上耀中前,我其实只会画风景画。人像一画就崩,完全没比例,也没立体感。有一次在美术课上把人像画崩了,老师看了看说:"你别走,我们一起把它画完。"然后她教我怎么上阴影、怎么突出重点。

那是我第一次画出有一点点结构的人脸,后来我发现,其实很多事情只要有人愿意陪你撑过前面那段"不确定感",就能豁然开朗。

▲薇薇的IB艺术作品(部分)

耀中的环境给了我很多机会去试,去提案、去做。我们那时候申请开设IB设计与科技课(Design and Technology),还成立了艺术学生会(Art Student Council)。

▲薇薇在毕业后回到耀中分享经验

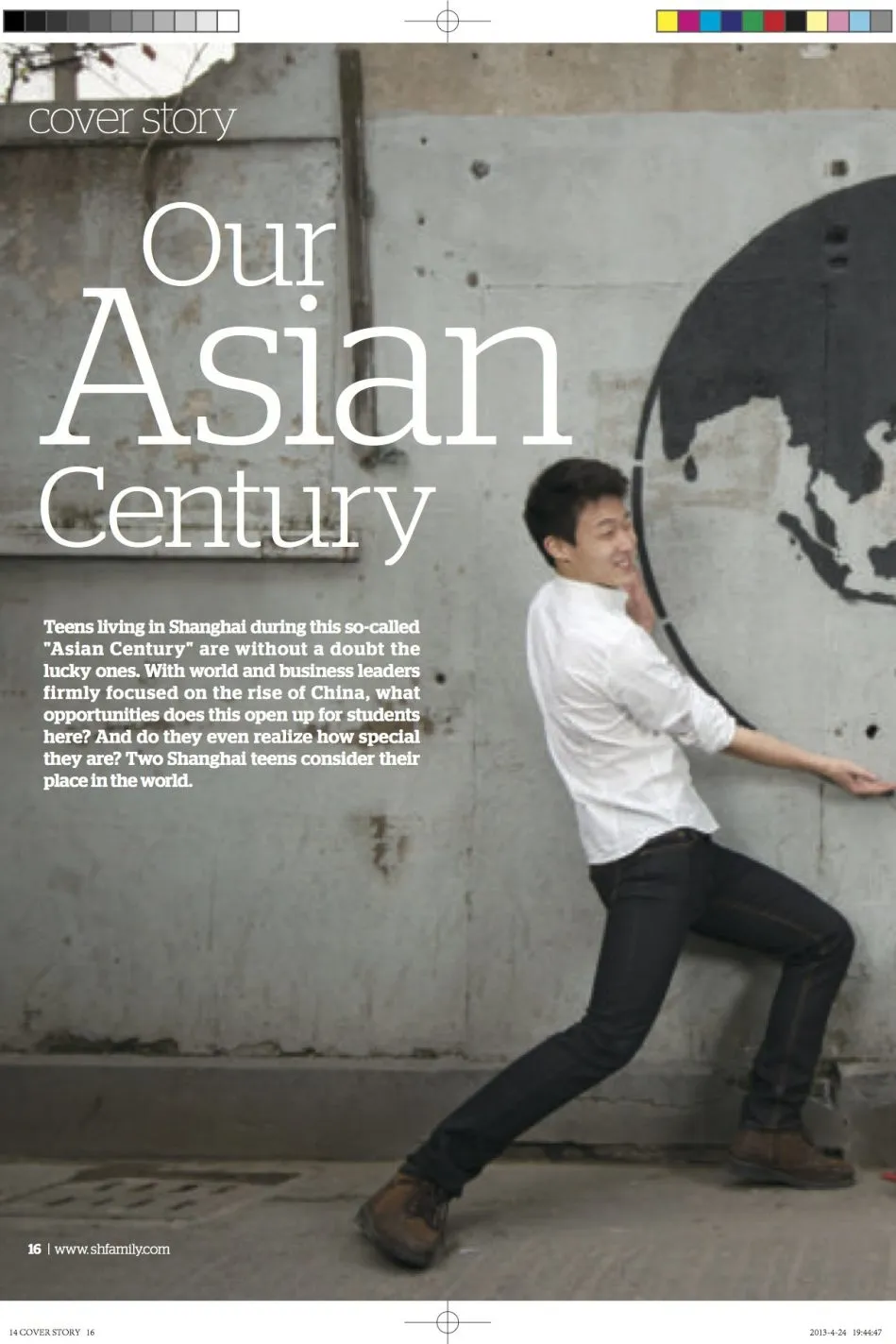

负责活动布置、刊物封面设计等工作。我和其他成员一起把原本手绘的作品转化成书签、印在学校刊物上;为学校设计日记本并投入使用;参与设计学校年册(Yearbook);创作演出海报;还为外部杂志设计封面……

那个阶段,我对"能用的美"特别感兴趣。虽然不能说自己"厉害",但我真的很忙,也很投入,最重要的是,很有成就感。

向下滑动查看薇薇设计的耀中日记本

▲薇薇为媒体Shanghai Family设计的封面

💻

Dynamicland的那段日子

进入旧金山艺术大学时,我的专业是工业设计,一年下来,觉得每天磨模型的日子太无聊,赶紧又申请转专业到交互设计。

机缘巧合下,我了解到知名的由知名交互设计师Bret Victor创建的Dynamicland公司,当我看完他们所做的研究和项目之后,我非常兴奋:这不就是我一直想做但又不知道怎么做的那种东西吗?

我当时几乎把Dynamicland相关的所有资料都看了一遍:他们团队写的文章、博客,以及公开的项目资料等。

每当看到有人在文章末尾致谢,我就会去查一下那些致谢对象是谁,然后在推特上关注他们。我想尽可能靠近那个圈子,哪怕还没有门,也先在门口站一站。

后来,因为人文课老师的介绍,我获得了一次参观的机会,并在之后成为Dynamicland的实习生。

成为实习生后,我几乎什么都做,从实验记录到用户测试,再到写基础的文档。日常工作繁琐而具体,缺乏明确标准,却令人沉醉其中。感觉自己每天都在边做边学,有点像在参加一场非公开的知识演习。

▲薇薇(最右)与Dynamicland的同事们在一起

我很感谢这段经历,它让我第一次意识到,"设计"不仅仅是做出一个漂亮的产品,而是可以成为一种打开世界、组织知识、甚至提问方式的路径。那之后,我看事情的角度就变得不太一样了。

这次实习经历,也给我的毕业论文《定义计算'空间'的维度》(Defining the Dimensions of the "Space" of Computing)带来了灵感。我深入思考了计算机的本质,以及我们该如何运用设计去更好地理解和组织数字世界里的信息。这篇论文后来也有幸被MIT Press Journal刊登,让我受到莫大鼓舞。

▲薇薇的大学毕业论文

🌍

跨界不是跳跃,而是持续前行

很多人会说我是"跨界者",设计、科技、产品、内容、创业……但我其实没有那种"我要换个领域"的想法。我更多是一直走,然后路上发现有些原来学过的东西还能用,就把它带上。

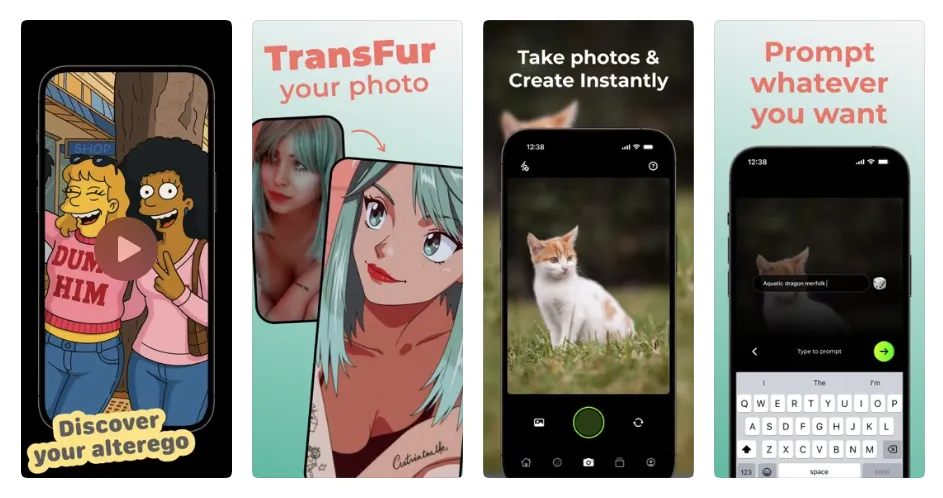

比如我在做Tonic的时候,会想起之前研究音乐行业时,音乐人怎么用最少的素材建立风格。如今做Lentil,我依然带着这种"跨界滤镜":当团队讨论技术参数时,我会问"这个功能能否像流行歌曲的副歌一样,让人一眼记住并产生情感联结?"这种将文化制造思维注入科技产品的视角,或许就是所谓"跨界"的真正价值——不是在不同领域间跳跃,而是在认知的土壤里埋下多颗种子,让它们在某个时刻根系相通,长成独一无二的思考维度。

▲Lentil在苹果应用商店的下载界面

我很喜欢美国歌手John Mayer所说的那句:"你无法把整个海洋装进一杯水,但可以把一杯水描绘得足够生动,让它成为整个世界。"真正的爆款密码,藏在对"一杯水"的专注里:不是追逐宏大的用户增长数据,而是深耕用户表达的细微需求。

🧗

繁忙生活中的"支点":攀岩

虽然平时工作和思考占据了我大部分时间,但我也很懂得为自己找到放松和积蓄力量的方式。对我来说,攀岩就是这样一个特别的"支点"。当我面对一块岩壁,所有的注意力都会集中到寻找下一个手点和脚点上,思考如何平衡身体,如何用最省力的方式向上。那种身体与岩壁的直接对话,以及不断挑战自身极限的感觉,让我能够完全抽离于日常的繁忙和屏幕前的抽象思考。

攀岩不仅能让我得到身体上的锻炼,更像是给我的大脑做了一次深度清理和重置。每一次克服难关、完成一道线路,那种纯粹的成就感和力量感,都能让我感到身心舒畅。它让我更好地理解自己的身体,也帮助我在高压的工作中找到平衡,带着全新的活力和更清晰的思路,投入到下一个创造中去。

▲薇薇在攀岩

💬

从一开始凭着直觉去琢磨"能用的美",到后来在Dynamicland实验室深入体会"设计是一种提问方式",再到如今追求"直觉的表达",薇薇的这条路,走的不是直线,而是一条不断螺旋上升、把所有经历都融在一起的探索之旅。

她把设计看成一个工具,不只用来创造产品,更是用来理解世界、解决问题。她的故事,也悄悄告诉我们,那些真正酷的创新和成长,往往发生在打破各种边界、接纳不同、并且一直追问"当时为什么会这样选"的过程中。

而她现在正在做的Lentil,也许就是她这种思考方式最新的一个体现——用技术,让表达这件最本能、最有人情味的事,变得更纯粹。